martes, 2 de mayo de 2017

El coraje

El coraje es el impulso que nos moviliza a actuar aun sintiendo miedo. Por ello, el coraje, es una palabra de gran connotación, pues a diferencia de la ¨valentía¨, tiene la cualidad de poder transformar a la persona.

Ser valiente puede implicar la interpretación de estar exento de miedo, pero el miedo a veces es necesario. El coraje es arriesgar yendo de la mano con el temor, porque en cierto modo, el miedo implica un grado de temeridad necesaria.

Con coraje uno sale de su comodidad, explora lo desconocido, se adentra en lo misterioso. Permite ir con lo que uno es en ese momento, con sus limitaciones e inquietudes, pero con ello emerge la voluntad de dar el primer paso. El coraje no es exponerse a un peligro ni ser un kamikaze, sino que puede abarcar la firme resolución de abandonar los patrones que ya no nos sirven. El coraje de soltar para también agarrar, cambiar para poder evolucionar, despegarse de lo que uno es para volverse a crear.

La valentía sin más puede estar envuelta de arrogancia, orgullo, altivez o altanería. El coraje es humildad no sometida, es la libertad comenzando a ser esculpida, es el potencial de cada individuo eclosionando en su metamorfosis personal. Sin coraje no hay capacidad de crecer. La persona se encierra en sus limitaciones y está a la espera de que las cadenas que le someten se rompan por sí solas.

El coraje implica determinación, esfuerzo y dosis de una motivación dispuesta a perder al ¨doble o nada¨ todo aquello importante y que a la vez le esclaviza. El coraje no puede ser algo mecánico; se necesita estar presente. Se involucra entonces la consciencia y se requiere salir del yo robotizado. Es sin duda una fragancia en el individuo que lo puede respirar por sí mismo cuando sus pasos se aproximan hacia un terreno que no conoce, y por el que nunca ha transitado. Es también la rebelión que se va generando en el interior de una persona cuando se siente obligado a transmutarse, a mudar la piel que le asfixia, a renovar su psicología cuando ésta no es fructífera.

El coraje es un primer acto, lo demás vendrá dado por la circunstancia y los factores, pero lo que está claro es que esa fuerza que emerge de dentro no deja indiferente a quien lo experimenta. Dicho recurso se puede ofrecer cuando la situación es límite o insostenible, o cuando las circunstancias cierran alternativas dejando como única la opción de ser más fuerte desarrollando coraje. Supeditado a la consciencia, no es una reacción desorbitada ni anómala, como tampoco una respuesta vengativa; de hecho, puede aflorar dicha actitud sin hacerla visible a los demás convirtiéndola en un sano derecho a querer salir de cualquier arena movediza en el que se esté atrapado.

El coraje puede configurarse en base a la necesidad de derrumbar creencias, códigos, estados de ánimo y un sinfín de mecanismos en los cuales denotamos que nos mantienen atascados y empujados por su inercia. Es entonces cuando un ¨no¨ contiene más coraje que ceder a lo que nos repulsa o detestamos.

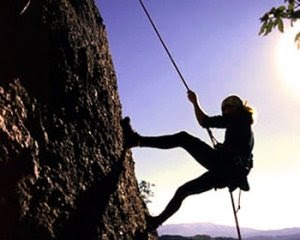

En la dimensión espiritual, el coraje es inevitable. La existencia no hace concesiones, no tiene miramientos ni ¨ojitos derechos¨, y la manera de acceder a su núcleo es saltando al océano de la vida. Su acceso no es un camino de rosas, sino un acantilado al que con asomarnos sentimos el abismo que parece engullirnos. Por ello, el buscador no puede recorrer su senda sin desarrollar coraje, porque forma parte intrínseca de su evolución espiritual. La valentía se echa a un lado, porque esa carcasa visible como una tarjeta de visita, queda quebrada ante la decisión de zambullirse al corazón mismo de la vida, sin paracaídas, sin amortiguadores, tan sólo con una esencia que no tiene con qué protegerse salvo su ser real, y para ello, se requiere mucho coraje.

La existencia nos propone inseguridad; nada es seguro, nada es cien por cien fiable. Y si una de las cualidades más intrínsecas de la vida es la inseguridad, deberemos reunir todo el coraje para poder adentrarnos en el desafío que nos propone. Si no, no hay crecimiento; si no, no hay capacidad de transformación. Todo se vuelve un barrizal que nos va atrapando poco a poco y, el coraje en última instancia, debe resurgir.

La ausencia de coraje da como resultado un abandono de soberanía en la esencia de la persona. Uno queda al arrastre de la inercia; las riendas nunca son tomadas, las huellas son pisadas por otros. El resurgir del coraje activa un tipo de potencial, crea un anclaje de un yo firme y resolutivo dispuesto a darlo todo cuando la situación lo requiera, sin vacilaciones, sin titubeos, con la sana creencia de que puede darse un paso más.

Sin coraje uno se convierte en un resultado de contrariedades sin poder remar hacia donde quiere dirigirse. Sin coraje se derrumba las posibilidades, se estrechan los sueños y gana la partida lo que consideramos injusto. Con coraje el ser humano se integra en una interactuación existencial sabiendo tomar el ritmo y ajustándose a su compás.

http://raulsantoscaballero.blogspot.com.ar

lunes, 1 de mayo de 2017

Cualquiera habla y critica, pocos escuchan y entienden

Hablar y criticar es fácil, solo es necesario abrir las compuertas y decir lo que pensamos. Escuchar y entender es mucho más difícil porque implica, ante todo, adoptar una actitud activa que nos permita ponernos en un segundo plano y ser empáticos con la persona que tenemos delante. Para evitar los problemas que esta actitud acarrea en nuestras relaciones interpersonales, basta tener presente la frase de Epicteto: “La naturaleza nos dio dos ojos, dos orejas y una boca para que pudiéramos observar y escuchar el doble de lo que hablamos” 😊

La escucha activa es un don de pocos

Muchas personas se limitan a oír, que no es lo mismo que escuchar. Oyen lo que decimos pero no lo procesan, y luego se limitan a seguir un guión preestablecido en su mente que a veces ni siquiera tiene puntos en contacto con lo que hemos dicho. Estas personas no entienden la comunicación como un acto enriquecedor sino como una batalla a ganar, en la que uno debe tener la razón y el otro, equivocarse.

La escucha activa es otra cosa, implica un esfuerzo mayor, tanto a nivel cognitivo como emocional. La escucha activa significa ir más allá de las palabras para comprender las emociones y los sentimientos que subyacen al discurso.

Implica una actitud activa en la que intentamos ponernos en el lugar del otro, por lo que no criticamos sino que nos ensimismamos en su forma de ser y la experiencia que ha vivido, para poder comprender realmente lo que nos está diciendo.

La escucha activa también significa estar disponibles emocionalmente, plenamente presentes, para poder conectar con nuestro interlocutor. De hecho, no significa simplemente escuchar sino también hacer preguntas que nos ayuden a comprender mejor el mensaje que nos intenta transmitir.

Una pista sutil de que la persona está conectando emocionalmente y mantiene una escucha activa es lo que se conoce como “mirroring”. Se trata de un reflejo automático en el cual, quien escucha repite sin darse cuenta algunos de los gestos y movimientos corporales de quien habla, sobre todo las expresiones del rostro que denotan emociones como el dolor, la alegría, el asco o el miedo.

Cuando criticamos perdemos la oportunidad de crecer

Todos criticamos. La crítica surge de nuestra tendencia a la comparación. Comparamos continuamente las cosas para saber si son mejores o peores, más grandes o más pequeñas, más o menos adecuadas…

Sin embargo, en las relaciones interpersonales es muy fácil pasar de la comparación a la crítica y asumir el papel de jueces. Todos esos comportamientos, actitudes y formas de pensar que no se ajustan a nuestros valores y expectativas terminan siendo criticados. Porque muchas veces criticamos lo que no comprendemos o nos asusta.

Sin embargo, cuando criticamos perdemos una valiosísima oportunidad de crecer. La crítica es una conclusión, un hecho que damos por cierto. Al contrario, cuando nos ponemos en la piel de los demás se puede producir un cambio sustancial porque salimos de nuestro pequeño “yo” y entramos en otra realidad, que puede ser mucho más rica o simplemente diferente, donde podemos aprender otras cosas.

Por eso, la crítica le hace más daño a quien critica que al que es criticado pues este último puede desembarazarse de las palabras que escuchó, pero quien critica habrá perdido para siempre esa oportunidad para crecer y conectar con otra persona.

Las 3 reglas de oro para criticar menos y ser más empáticos

1. Si te quedas con las palabras, te quedas con la mitad del mensaje. Solo cuando vas más allá de las palabras logras conectar realmente con la persona. Intenta descubrir las emociones que sustentan su discurso y lograrás comprenderle mejor, desde la empatía.

2. Ponte en el lugar del otro, o al menos inténtalo. Si por un momento dejamos de pensar en nosotros, abandonamos nuestras creencias preconcebidas e intentamos ponernos en el lugar del otro, será mucho más difícil que asumamos la actitud de jueces.

3. Todos se equivocan, incluso tú. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Cuando asumimos que todos nos equivocamos en algún momento, podemos ser más comprensivos y adoptar una actitud más tolerante. Piensa en cómo te gustaría que te trataran. ¿Querrías que te juzgaran y criticaran o preferirías una actitud más empática y comprensiva? Recuerda que todo lo que das, lo recibes de vuelta de una u otra manera.

2. Ponte en el lugar del otro, o al menos inténtalo. Si por un momento dejamos de pensar en nosotros, abandonamos nuestras creencias preconcebidas e intentamos ponernos en el lugar del otro, será mucho más difícil que asumamos la actitud de jueces.

3. Todos se equivocan, incluso tú. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Cuando asumimos que todos nos equivocamos en algún momento, podemos ser más comprensivos y adoptar una actitud más tolerante. Piensa en cómo te gustaría que te trataran. ¿Querrías que te juzgaran y criticaran o preferirías una actitud más empática y comprensiva? Recuerda que todo lo que das, lo recibes de vuelta de una u otra manera.

Psicologia/Jennifer Delgado

http://www.rinconpsicologia.com

domingo, 30 de abril de 2017

LA ESTUPIDEZ TIENE LA MALA COSTUMBRE DE PASAR SIN LLAMAR

La estupidez siempre se sitúa en primera fila para ser vista y admirada. Mientras que la inteligencia más sensata calla y observa desde un discreto rincón. Porque la ignorancia con mala fe, es como esa extraña enfermedad que nunca le afecta a quien la sufre, sino a quienes están a su alrededor para sufrir las consecuencias.

La Real Academia define esta dimensión tan manida en nuestro lenguaje popular como “torpeza notable”. Ahora bien, dentro del ámbito psicológico, la estupidez humana dispone en realidad de distintos grados de “idiotez” . No obstante, eso sí, existe uno en concreto al que se le añade el ingrediente de la intencionalidad más perniciosa.

►“Nunca discutas con un estúpido: te hará descender a su nivel y ahí te vencerá con su experiencia”

Mark Twain

Admitámoslo, ¿quién no ha cometido una estupidez en algún momento de su vida? Son esas acciones donde pesa más el impulso que la reflexión, las ganas antes que la prudencia… Son instantes vitales de los que aprender, y que en ocasiones, suelen recordarse como quien evoca una travesura de juventud. Algo que queda atrás, disuelto por la mirada de la madurez y la perspectiva del equilibrio personal.

Sin embargo, hay otro aspecto que todos sabemos bien. A veces, llegamos a subestimar la cantidad de estupidez que nos envuelve. Hay personas que se esfuerzan en aparentar lucidez y perfección, pero lo que destilan es una absoluta ingenuidad con muy malas artes. A su vez, no hay nada peor para todo cerebro despierto e iluminado que todas esas modas estúpidas enfocadas en controlarnos. En homogeneizar nuestros intereses y comportamientos.

Todos, de algún modo, todos somos víctimas de distintos tipos de estupidez humana e incluso institucional. Esa que siempre aparece sin llamar, porque siempre está ahí, presente y constante. Veámoslo con detalle.

La estupidez humana y la inteligencia

A menudo, cometemos el error de pensar que el comportamiento “estúpido” se asocia a una baja inteligencia. No es así. El coeficiente intelectual no tiene nada que ver con este tipo de acciones, reacciones, verbalizaciones o simples detalles cotidianos que vemos tan a menudo.

La Universidad Eötvös Lornand (Hungría) y la Universidad de Baylor (Texas) realizó en el 2015 un interesante trabajo al respecto de esta dimensión titulado “What is stupid? People’s conception of unintelligent behavior”. Los resultados nos mostraron por primera vez aspectos que hasta el momento ningún otro estudio psicológico nos había revelado al respecto de la estupidez humana.

Los tres tipos de estupidez humana

En primer lugar, hemos de saber que el tipo de estupidez más común es la asociada a la simple distracción. Es algo que a todos nos ocurre muy a menudo. Cometemos errores, descuidos y hasta podemos hacer daño a segundas personas por ello. No obstante, cuidado, porque no se deben a un acto involuntario. Sino más bien a una falta de esfuerzos, de inversión o implicación personal.

Por su parte, el segundo nivel con el que se asocia habitualmente a la estupidez -reflejado en este trabajo- es el de la “falta de control”. Es muy característico en personas con comportamientos obsesivos-compulsivos y con escaso autocontrol. Pueden existir diversos grados. Aunque por lo general, en este caso estamos ante un perfil marcado por una alta ansiedad. El impacto en su entorno suele ser en ocasiones muy negativo.

Por último, el tercer grado es aquel donde sí hay una clara intencionalidad. Es una estupidez declarada donde alguien opta por asumir riesgos o iniciar acciones donde sabe perfectamente que las consecuencias pueden no ser las adecuadas. Una conducción temeraria, una broma pesada, una palabra malintencionada…

Un perfil de comportamiento muy dañino que siempre está presente en nuestra sociedad.

Conspiradores de la felicidad humana

Frente a ese comportamiento estúpido que siempre pasa sin llamar y sin que se le espere, está la mentalidad sensata. Quizá por ello, sabiendo ya que este perfil no se asocia precisamente a una baja inteligencia, deberíamos hablar más bien de una categoría moral y no una dimensión intelectual.

El estúpido nace y también se hace. Porque la estupidez impera en nuestros contextos más cercanos: se vende, se inhala y se contagia.No tenemos más que verlo en muchos programas de televisión, en campañas de moda, en personas que alcanzan la fama sin tener virtud alguna…

Fernando Savater nos explica que los estúpidos son en realidad conspiradores de la felicidad humana. Si eligen desplegar sus malas artes no es por otra cosa más que por aburrimiento. Porque quien se aburre acusa a los demás de cobardes, de egoístas, de malos patriotas, y ante todo, disfruta metiendo a otros en líos y trifulcas. La estupidez , como vemos, es mucho más que esa mala costumbre que aparece sin llamar…

Las leyes de la estupidez humana

Asimismo, Carlo Cipolla, un célebre historiador italiano también ahondó en el aspecto de la estupidez humana de modo formidable. Para él, todos los males de la sociedad estaban gestados por estos conspiradores de la felicidad, es decir, los estúpidos. De hecho, en su libro “Allegro ma non troppo” hizo un estupendo desglose de las características de este tipo de personas.

Vale la pena tenerlo en cuenta, aunque sea a modo de curiosidad.

- La primera ley que nos dejó Carlo Cipolla es que las personas subestimamos la gran cantidad de estúpidos que nos rodean.

- No hay que confundir a los estúpidos con los tontos o con las personas de pocas luces intelectuales: los más peligrosos son los primeros.

- Un estúpido es aquella persona cuyos actos tienen impacto en la vida de los demás, nunca en la suya propia.

- Una de las características de la estupidez es su pasión por entrometerse en mundos ajenos que no son de su competencia.

- La estupidez está presente en todos los estamentos humanos, pero entre los que se hacen llamar “intelectuales o poderosos” alcanza una gravedad especial.

Psicologia/Valeria Sabater

https://lamenteesmaravillosa.com

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)